Nunca pensé que llegaría a correr una maratón, mucho menos varias. Yo era un ingeniero civil de campo, dedicado al trabajo 24/7, comiendo lo que hubiera, durmiendo poco y tomando aguardiente para aguantar las jornadas. Así fue durante años. Un profesional disciplinado, sí, pero al límite. Hasta que el cuerpo me empezó a pasar factura.

Llegó un momento en que subir unas escaleras me dejaba sin aliento. Viajar a Bogotá era una tortura. Tenía que acostarme dos o tres horas apenas llegaba, como si hubiera cruzado el océano. Pesaba casi 100 kilos, y no solo estaba incómodo… me estaba enfermando. Y ahí fue cuando apareció un amigo, Fernando Salinas, quien ya era maratonista. Me invitó a trotar. Solo eso. Trotar.

La primera vez fue dura, claro. Pero me animé. Corrí mi primera media maratón en Medellín en 2001. En 2002, corrí mi primera maratón completa: nada menos que Nueva York, justo un año después del atentado a las Torres Gemelas. El ambiente era único, la energía en las calles, el respeto por ese momento. Fue ahí donde entendí que correr no era solo un reto físico. Era un acto de vida.

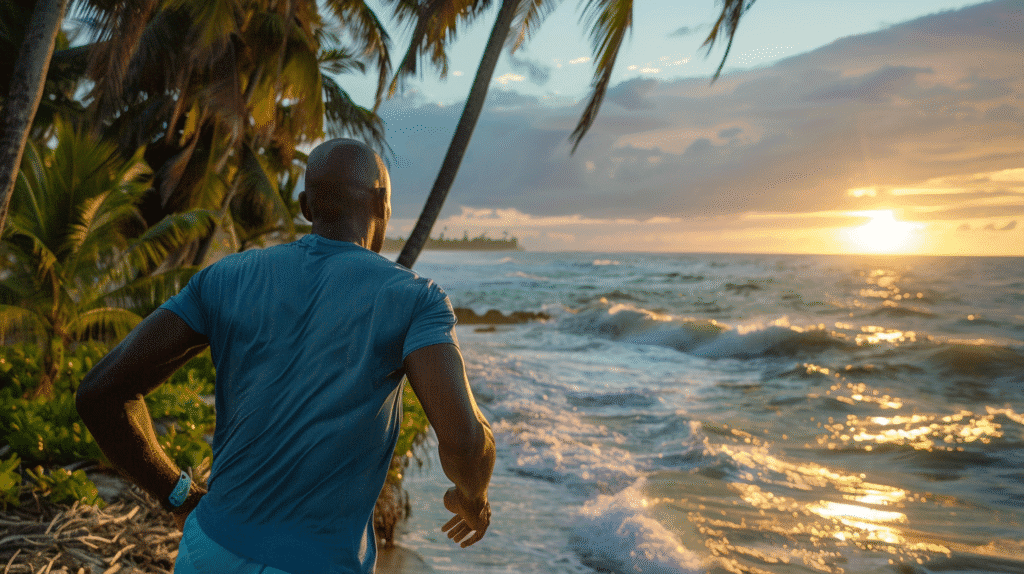

A partir de entonces, el running se volvió parte de mí. No dejé de ser ingeniero ni gerente, pero encontré en el trote una forma de equilibrio. Cambié mis hábitos, ajusté mis horarios, y gané algo que no tenía hacía años: bienestar. Hoy, a mis 64 años, corro con la misma disciplina con la que trabajo. Y lo hago no para demostrar nada, sino para seguir moviéndome, para mantenerme vivo de verdad.

Correr me rescató del colapso silencioso al que muchos llegamos por estrés, mala alimentación y exceso de trabajo. Por eso, cuando escuché sobre la Maratón 7 Colores en San Andrés, supe que tenía que estar ahí. Porque no es solo una maratón en un paraíso natural. Es un símbolo. Es la oportunidad de correr no solo por uno mismo, sino por lo que podemos inspirar en otros.